當「整理」成為一種生活流行趨勢時,許多人將目光投向了日本。從《怦然心動的人生整理魔法》的近藤麻理惠,到實戰經驗豐富的收納師七尾亞紀子與梶ヶ谷陽子,日本的收納哲學早已超越「清理物品」的範疇,成為一種生活美學、一場內在秩序的修復工程。

1. 為什麼「整理」常常失敗?——從心態開始調整

在我們進入實作之前,得先理解一個根本問題:為什麼我們總是整理失敗?

- 囤積焦慮:「這東西總有一天會用到」、「丟了可惜」的念頭讓我們一再保留不必要的物品。這種心理反應源於我們對未來的焦慮與不安全感,害怕有一天會用到卻找不到替代品,於是選擇什麼都不丟,什麼都留。像是那些已經十年沒用過的電器、過期的食材樣品、舊衣櫃中尺寸不合的衣服,這些其實早已失去功能性,卻仍在佔據著我們的空間與心。

- 錯誤期待:將整理視為一次性大掃除,而不是可持續的生活習慣。許多人會選擇在春節、搬家或節日前進行「大整理」,但這樣突擊式的清理往往無法持久。沒有設計好維持的機制,整理完不出一個月又恢復雜亂。真正成功的整理,是將「整理」融入日常生活的流程中,就像洗碗、收衣服一樣自然,是生活的一部分而不是突發行動。

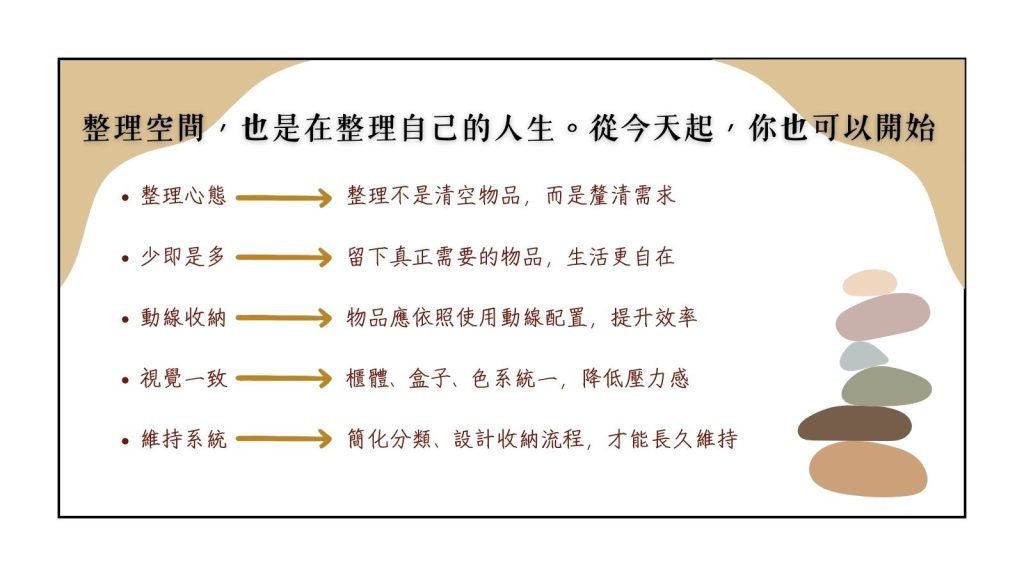

- 整理不是目標,而是工具:真正的目標,是更輕盈的生活與更清晰的心境。整理應該是幫助我們過上更自在的生活,不再被物品牽制、情緒拖累。例如,一個整潔的餐桌,讓你更願意坐下吃飯;一個簡潔的書桌,讓你專注地完成工作。當環境變得有序,內心也隨之沈穩,這才是整理帶給我們最珍貴的回饋。

日本整理師提醒我們:整理的第一步不是動手,而是動腦。

2. 日本收納師的黃金原則:少而有用 vs. 多而混亂

日本整理師之所以備受推崇,源於他們在生活哲學與收納技術之間取得了絕妙的平衡。他們不追求「空無一物」的極端極簡主義,而是致力於打造一個真正「適合自己」的空間。以下是三位知名整理師的核心原則:

- 梶ヶ谷陽子:她提倡「只留下真正必要的東西」。所謂的必要,不僅是功能上的實用,更包括情感與生活習慣的連結。例如,她建議將經常使用的清潔用品放在容易拿取的位置,而不是藏進櫥櫃深處。她也提醒人們不要用「以後可能用到」作為囤積的藉口,因為那樣的「以後」常常永遠不會到來。

- 七尾亞紀子:她強調的是「空間的流動感與視覺一致性」。在她的理念中,一個理想的收納空間,不應該讓人在視覺上感到壓迫或疲勞。因此,她建議將櫃體、收納盒、標籤等盡可能採用統一色調與簡潔線條,讓整個空間看起來和諧、舒適。例如,同樣是放置文件的夾子,如果有五種顏色,容易顯得雜亂;若統一為白或灰色,視覺上會更整齊安定。

- 近藤麻理惠:她的「怦然心動法則」雖然較為感性,但仍具啟發性。她鼓勵人們握住物品,問問自己是否還有情感的連結。「讓你怦然心動的東西值得留下,其餘的則道別並感謝它的陪伴。」這種方式雖然無法完全量化,但對於許多情感型的整理者來說,是一個柔和且有效的方式。

這三位整理師雖然風格不同,但都強調一個共通點:整理的核心是認識自我,創造一個支援你當下生活的環境。

3. 找到「適合你的整理方法」比套用別人更重要

每個人的生活節奏、家庭成員、物品類型都不同。

- 動線式收納: 物品的擺放要與實際使用習慣一致,例如烹飪常用工具應放在爐台附近,浴室備品就放在洗手台下或鏡櫃裡。這樣的配置可以讓動線流暢,避免在需要物品時手忙腳亂,甚至重複購買。例如,許多家庭會將常用餐具放在最上層抽屜,較少使用的器具如烘焙模具則放置在高處或收納箱中。透過這樣的安排,不僅提升效率,也大幅減少生活摩擦,特別是對於早上時間緊湊的上班族家庭而言,良好的動線配置更是關鍵。

- 分類不過細,才不容易亂: 有些人整理過程中太過講究分類細節,導致日後無法維持。實際上,收納的分類不需要過於精細,孩子的玩具只要大致分為「積木類」「車子類」「角色扮演類」就足夠了;書籍可以依功能或使用頻率分類,不必依出版社或顏色排列。這樣的分類原則能讓全家人都理解並參與整理,而非只有一人知道規則。

- 收納不是擺整齊,而是讓人願意收回去: 整理的最終目的是「回歸習慣」。再美的收納設計,若無法維持,那就是失敗。理想的收納應該讓人「不費力地」將物品放回原位,像是開放式抽屜、抽拉式收納籃、可堆疊的分類箱等,這些都能讓收納更貼近日常操作行為。真正成功的整理,是讓生活更加順手,而非看起來整齊卻難以維持。

4. 案例分享:從失控雜亂到回歸秩序的家庭空間

- 小家庭案例:一對共事夫婦與兩個孩子,原本每天為了找東西吵架。重新分區設計後,孩子玩具與雜物分層存放,不但視覺清爽,也提升孩子整理意識。

- 單身族案例:一位自由接案設計師,在租屋處堆滿各類工作材料與未完成的收藏。透過七尾亞紀子的指導,將空間分為「專注工作」與「完全放鬆」兩個區域,從此生活有了節奏。

5. 整理不是目的,而是過上理想生活的開始

- 整理不是「移動物品」,而是「重新選擇生活內容」。

- 當你願意少,生活才會多——更多時間、更多專注力、更多清爽的心境。

- 整理後最難的是「維持」,這也是日本整理師不斷強調「設計可持續性」的原因。

整理不應是壓力,而是一場溫柔的革命。從理解自己開始,到設計適合你的生活節奏,再到與家人共建舒適空間——這是一條通往自在與安心的路。日本整理師做的,不是教你變成誰,而是幫助你成為更舒心的自己。